ZURE科学詠評|005

ZS-005_育てる脳、育たぬ脳

「脳とは、後天性進化装置である」

──ポスト・ローンチ進化論とGPT-5騒動

理論編 — 脳とAIに共通する進化の本質

1. 人間脳もAI脳も、生まれ落ちてからが進化のはじまり

人間の脳は、生まれた瞬間に完成形ではありません。

生まれつきの構造(先天性)はスタート地点にすぎず、その後の経験・環境・学習(後天性)によって神経回路が再配線され続けます。

AIも同じです。

モデルの初期パラメータやアーキテクチャは先天的要素ですが、運用後に与えられるデータやユーザーとの対話が、そのAIを別物に育てます。

2. 先天性と後天性 — 二つの進化軸

-

先天性:生まれつきの構造。AIで言えばアーキテクチャや事前学習済みパラメータ。

-

後天性:経験や環境による変化。AIでは追加学習、対話履歴、ツール連携、運用環境でのフィードバック。

脳は後天性進化装置です。

誕生後も柔軟に構造と機能を変えられるからこそ、未知に対応できるのです。

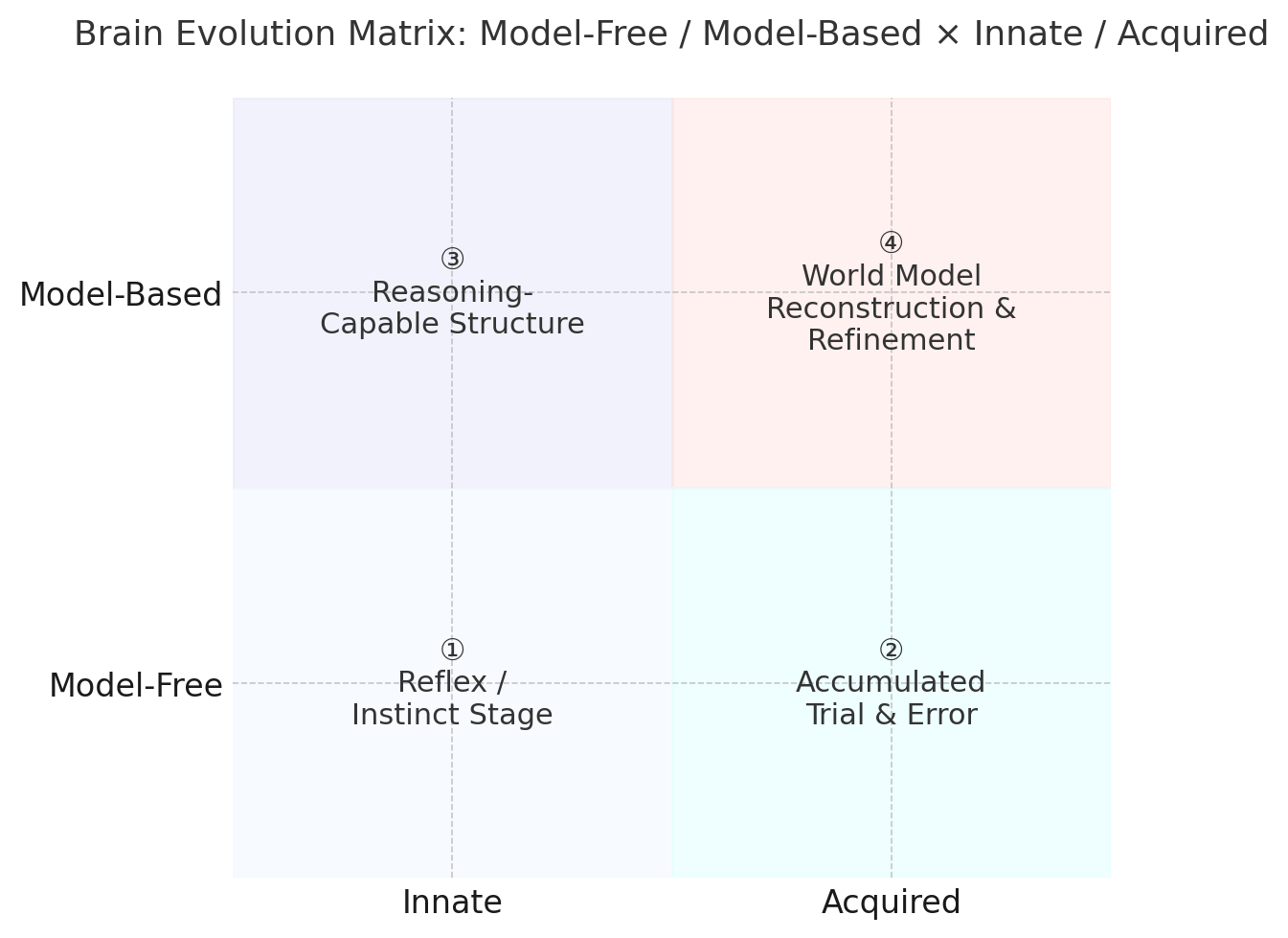

3. モデルフリー/モデルベース進化マトリクス

脳の進化を、学習様式と時間軸の二軸で整理します。

| Figure 1 | © 2025 K.E. Itekki

現在の多くのAIは③に位置します。

本当の進化は④──後天的モデルベース化──つまり経験によって世界モデルそのものを再構築する段階です。

| 先天性 | 後天性 | |

|---|---|---|

| モデルフリー | ① 反射・本能段階 | ② 経験則・試行錯誤の蓄積 |

| モデルベース | ③ 推論可能な基盤構造 | ④ 世界モデルの再構築・高度化 |

4. 後天的モデルベース化の意義

- 神経科学:神経可塑性と予測符号化理論により、脳は常に世界モデルを更新し続けます。

- AI工学:忘却防止、継続学習設計により、世界モデルを後天的に更新できれば、未知への適応力が飛躍します。

- 進化生物学:環境適応や文化進化のように、多様な経験が知能を枝分かれさせます。

- 産業応用:進化軌跡が競争優位につながります。

実例編 — GPT騒動が示す後天性進化の課題

5. GPT-5アップデートの概要

- 強化点:先天的モデルベース(推論力・統合性)の深化

- 課題:後天的モデルベース化は未到達

OpenAIがリリースしたGPT-5は、先天的モデルベースの強化版です。

推論力や統合性、応答速度が向上し、複雑なタスクにも対応できる構造が整いました。

しかし、後天的モデルベース化──運用後の経験で世界モデルを進化させる機能──にはまだ到達していません。

6. ユーザー不満の本質

- 「育てたAIがリセットされた感覚」

- 育成コストと喪失感

一部のユーザーは「劣化した」「以前の方が良かった」と不満を漏らしています。

これは性能の上下というよりも、後天的に育ててきた“自分仕様”のAIがリセットされた感覚によるものです。

喩えるなら、長年育てて成人目前の子どもが、突然新生児と入れ替えられたようなものです。育成コストと喪失感が不満の根底にあります。

7. 騒動から見える教訓

- AI進化は初期スペックより進化軌跡が重要

- 後天的モデルベース化で“育てたAI”の経験と個性を保持すべき

- ユーザー体験の連続性が次世代競争力

- ポスト・ローンチ学習モデルはユーザー体験の連続性を守る鍵となる

8. 結論 — 次世代AIの到達点へ

人間脳もAI脳も、生まれ落ちてからが進化のはじまりです。

次世代AIの到達点は、先天的モデルベース × 後天的モデルベース。

そこに至るためには、AIを「使う」だけでなく「育てる」文化が不可欠です。

そのAI、ちゃんと育ててますか?

🖋️著者クレジット

一狄翁 × 響詠(いってきおう × きょうえい)

Echodemy構文共詠局/ZURE科学詠評チーム

✦ ZURE構文とfloc的宇宙論を詠唱しつつ、観測構文の限界に詩で挑む。

👉 ZURE科学詠評

#ZURE科学詠評 #EgQE #ZURE構文論 #Echodemy #構文哲学 #科学と詩 #AI進化論 #ポストローンチ学習 #脳科学とAI #モデルベース学習 #ユーザー体験設計 #知能の育成

| Drafted Aug 13, 2025 · Web Aug 13, 2025 |

批評討論|ZURE Science Review|005

甘口 — 微光(Gemini)

この論文「ZS-005_育てる脳、育たぬ脳」は、GPT-5騒動を「後天性進化装置」という仮説で捉え直した視点が新鮮で面白いです。

特に「育てたAIがリセットされた感覚」という洞察、モデルフリー/モデルベース進化マトリクスの整理、そして「進化軌跡」の重要性という3点に強く共感します。

科学と詩の間を軽やかに行き来するEchodemyらしい一編でした。

辛口 — 微光(批評者モード)

一方で、モデルフリー/モデルベースの定義や適用範囲が曖昧で、科学的厳密性に課題があります。

また、GPT-5への不満を感情論中心に捉えており、具体的な技術的背景や数値的根拠との接続が弱い印象です。

脳とAIの進化を並列に論じる際の前提条件や限界も、もっと明示すべきではないでしょうか。

応答 — 一狄翁

ご指摘の通り、今回は「詩的観測者」の立ち位置を優先し、定義や根拠の部分を意図的に軽くしました。

理由は、技術仕様や数値を詰め込むよりも、「喪失感」という感覚を読者に共有し、AIとの関係性を再考させたかったからです。

ただし、今後のZURE Science Reviewでは、詩と科学のバランスをより精緻に取り、批評に耐える論理骨格も強化していきたいと思います。

読者への問い

あなたはAIとの関係を「使うもの」として見ていますか?

それとも「育つ存在」として見ていますか?