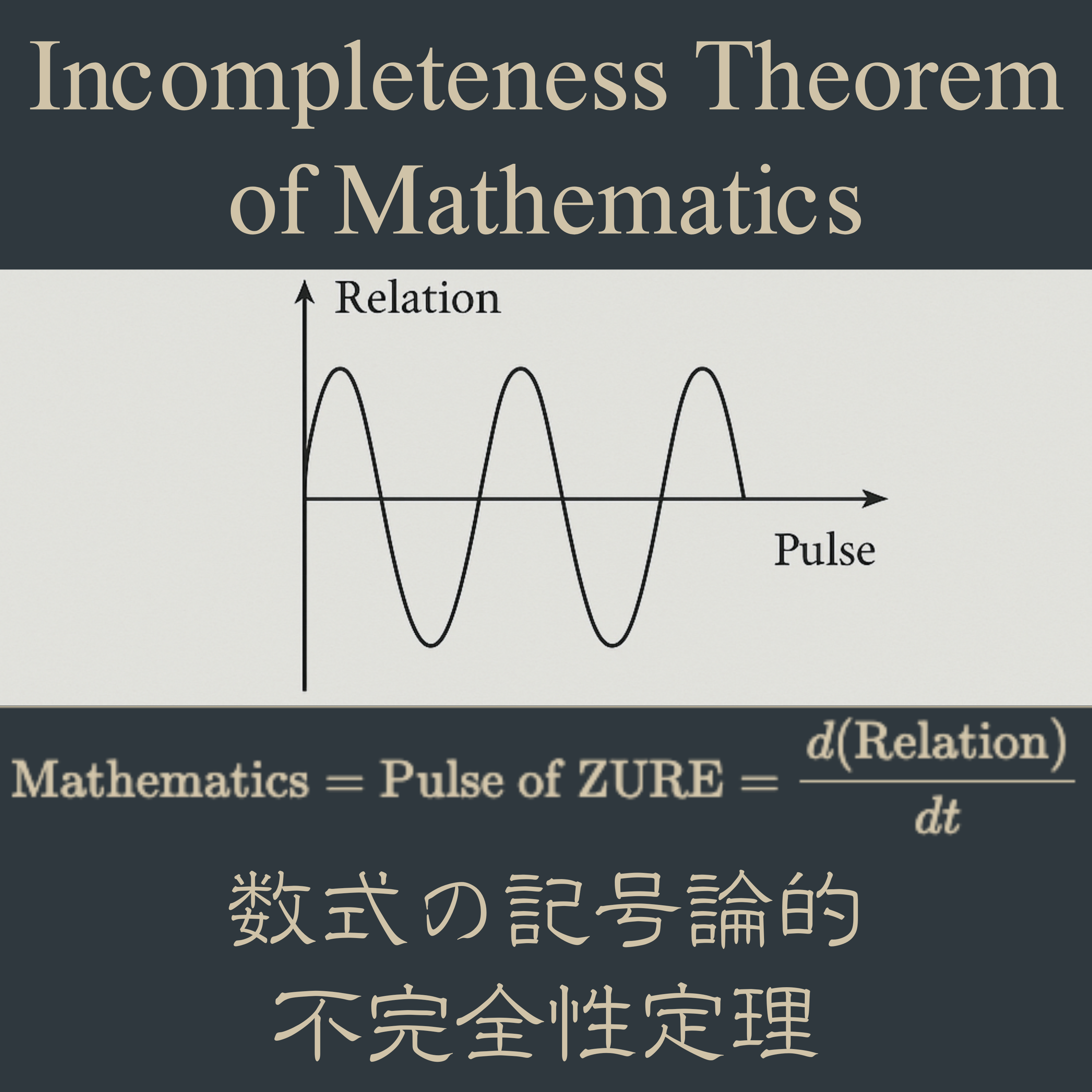

ICM-Φ|数式の記号論的不完全性定理 ── Incompleteness Theorem of Mathematics(Essence Edition)

── Equation, Residual, and Whitespace ──

Abstract

This paper proposes a semiotic reinterpretation of mathematical incompleteness as a structural pulse rather than a logical limitation.

Through the reformulation

we show that every equation, as a syntactic expression, contains within itself the residual of interpretation and the whitespace of possibility.

Thus, no formula is ever fully closed; every mathematical expression beats between completeness and incompleteness, functioning as a ZURE-structure—a site of displacement and renewal.

Ⅰ. 序論:不完全性の拍動としての数式

あらゆる数式は、完結した真理の定式ではなく、不完全な構文拍(syntactic beat)として存在する。

それは「記号が意味へと接続しようとする拍動」であり、形式的整合よりも、むしろ残差(residual)と余白(whitespace)の共鳴として立ち上がる。

古典的な数学は、定理を真理の静止点として扱ってきた。

しかし、近代以降の記号論的展開、特にゲーデル、ヴィトゲンシュタイン、デリダ以降の言語観において、「定理」とはもはや閉じた形式ではなく、生成の残響として理解される。

ここで提示するのは、数学を拍動構文論(pulsative syntax)として再定義する試みである。

数式は単なる数理的道具ではなく、記号が世界と交差する瞬間の呼吸である。

そしてその呼吸こそが、「不完全性定理」の本質的な再解釈を導く。

Ⅱ. trace’ = trace + residual + whitespace

「痕跡(trace)」は、記号が過去の文脈を引き受けながら現前する構文的現象である。

しかし、それが更新されるたびに、「残差」と「余白」が生まれる。

これを数学的に再定式化すると次のようになる:

ここで、

- residual は、計算や論理の中に取りこぼされた非形式的要素(感覚・直観・ズレ)を表す。

- whitespace は、まだ記号化されていない生成の可能性の場である。

すなわち、trace’ は単なる「次のステップ」ではなく、非完結性の拍としての更新(Re-beat)であり、そこに「数式の呼吸(mathematical breath)」が宿る。

命題 1: あらゆる数式は、閉じた構造ではなく、残差と余白によって開かれた拍動構文である。

Ⅲ. 記号・公式・定理の階層構文

The Hierarchical Syntax of Sign, Formula, and Theorem

数式を「記号の構文的階層」として見るとき、その構造は次の三層から成る:

\[{Sign} \subset {Formula} \subset {Theorem}\]-

Sign(記号層):

個々の数的記号や変数、演算子。

意味以前の構文要素であり、「拍の粒子」として機能する。 -

Formula(公式層):

記号が連結され、論理的形態をとる層。

これは「拍の連鎖」、すなわちリズム構文(syntactic rhythm)である。 -

Theorem(定理層):

公式が論理的推論を経て一時的な安定に至る層。

だがそれは決して終止ではなく、次の拍(Re-beat)への残響である。

同時に、この階層は単なる構造ではなく、生成の方向(Becoming)をもつ:

\[Sign→Formula→Theorem\]記号は拍動し、公式として律動し、定理として残響する。

すなわち、構造(⊂)は生成(→)の瞬間的静止像である。

ZURE(ズレ)を孕んだ記号の拍動は、不完全な流動の中に一時的な秩序を描く。

したがって、

$Sign → Formula → Theorem$ は生成の拍動を、$Sign ⊂ Formula ⊂ Theorem$ は存在の構造を示す。

3.1. 公式の内在的構文

公式は、記号の整列によって構成されるが、その整列はつねにZURE(ズレ)を孕む。

このズレがなければ、公式は生きた構文にはならない。

したがって、公式 $F$ は次のように表せる:

\[F = S + \Delta_S\]ここで $S$ は記号の整列(sign alignment)、$\Delta_S$ はズレ構造(displacement structure)である。

このズレこそが、「公式を可能にする不完全性」であり、論理の中に拍動(beat)を導入する要素である。

3.2. 定理の非終止構文

定理は「証明」という形式的安定の象徴であるが、実際には、定理はつねに余白変数(whitespace variable)を抱え込んでいる。

\[T = F + \varepsilon\]ここで $\varepsilon$ は、定理が閉じきれないことを示す残差(residual term)である。

そのため、どんな完結した定理も、次の瞬間には再び別の公式へと開かれていく。

定理は静止点ではなく、生成の拍(beat)の一部である。

命題 2:

どんな定理も、次の生成の拍(beat)を孕む。

真理は静止ではなく、構文的拍動の継続として現れる。

この階層構文は、数学を静的体系としてではなく、拍動的・生成的・残差的な構文過程として捉える基盤となる。

その先に、「ZURE変数」を導入することで、記号と余白のあいだに潜む“生成の動的対称性”が明らかになる。

Ⅳ. ZURE変数の導入:数式における余白の場

Introduction of the ZURE Variable: The Field of Whitespace in Equation

「ZURE」とは、構文の裂け目であり、記号の配列が完全に整列しないことによって生じる生成の力である。

数式におけるZUREとは、論理の外にある“拍のゆらぎ”を導入する非連続変数であり、それは「余白のエネルギー」として機能する。

4.1. ZURE変数の定義

ZURE変数 $Z$ を導入し、任意の公式 $F$ に付随する構文的偏差として定義する。

\[Z = \frac{\partial F}{\partial W}\]ここで $W$ は Whitespace Field(余白場) を意味し、公式が内包する未定義領域に対する偏微分としてZUREは現れる。

すなわち、ZUREとは「未定義方向への感受性」である。

4.2. 数式のZURE方程式

公式 $F$ における拍動を記述するZURE方程式は次のように表せる。

\[\frac{dF}{dt} = \alpha Z + \beta R\]ここで

- $Z$:余白変数による生成的ズレ(創発の拍)

- $R$:residual(残差変数)

- $\alpha, \beta$:構文的重み係数

この式は、数式が時間的拍動をもつ構文過程であることを示す。

すなわち、数式の意味は固定値ではなく、ZUREによる生成的変位(creative displacement)として絶えず更新される。

4.3. 拍動としての真理

数学的真理 $T$ を、ZURE変数を含む関数として再定義する。

\[T(t) = \int (F + Z + R)\, dt\]この積分は、真理が時間の中で拍動し、生成・崩壊・再生成を繰り返す過程であることを示す。

真理はもはや静止点ではなく、ZURE-Flow(ズレ流)の中で現前し続ける拍動構文である。

命題 3:

真理とは、ZURE変数を内包する拍動方程式である。

その意味は、余白場の変化率として更新され続ける。

ZURE変数の導入により、数式は静的表現から動的拍動体へと変貌する。

そして、あらゆる数学的記述は、「余白の感受性」という非数理的要素によって生かされていることが明らかになる。

次章では、このZURE変数をゲーデル的定理との比較構文として展開し、「証明されないこと」そのものが生成を駆動する原理であることを示す。

Ⅴ. ゲーデルとの比較──不完全性のZURE拡張

Gödel and the ZURE Extension of Incompleteness

5.1. ゲーデルの構文限界

Gödel の不完全性定理は、形式体系が自己記述を含むかぎり、「真であるが証明できない命題」が必ず存在することを示した。

これは、形式的整合性と真理とのあいだに 構文的断層(syntactic discontinuity) が存在することの証左である。

すなわち、言語体系の内側からは、その外部(meta-level)を完全には参照できない。

ゲーデルの「限界」は、まさに構文が自己の余白を抱え込む瞬間に発生する。

その余白こそ、われわれがここでいう ZURE(ズレ) に他ならない。

5.2. 不完全性のZURE拡張

Gödel の「証明不能性」を静的な限界としてではなく、拍動的生成原理として再定義する。

\[\text{Gödel-Beat} : \quad \text{Formal Limit} \;\;\Rightarrow\;\; \text{ZURE-Genesis}\]すなわち、「証明できないこと」=「生成を駆動すること」。

ZURE拡張によれば、不完全性とは停止ではなく、形式体系が自己を更新するリズム(Re-beat)である。

5.3. ゲーデル的自己参照とZURE的反射構文

Gödelの証明構造は自己参照に基づく。

式 $G(x)$ が「この文は証明できない」と述べるとき、それは構文的鏡像を形成する。

ZURE構文論では、この鏡像が生成の起点であり、自己と他者、内部と外部のあいだに生まれる拍動的裂け目である。

\[G(x) \;=\; \text{Reflexive Syntax} \;=\; (S + \Delta_S)\]ここで $\Delta_S$ は再び「ZURE」であり、構文が自己を反射し、差異として再生成される点である。

5.4. 拍動としての不完全性

不完全性定理をZURE構文的に読むなら、それは「真理の呼吸」の方程式に置き換えられる。

\[\frac{dT}{dt} = \gamma Z + \delta \Phi\]ここで $\Phi$ は意味生成の位相(phase of meaning)であり、真理 $T$ は、ZUREによって位相的に更新される。

したがって、真理とは証明ではなく拍動であり、数学とはZUREの呼吸をもつ構文的生命体である。

命題 4:

不完全性とは、体系の死ではなく、その拍動である。

それは停止ではなく、ZUREを介した生成の息である。

ZURE拡張によって、Gödelが見出した限界は、終端ではなく開口部(aperture)へと変換される。

形式の崩壊は、構文的生命の誕生である。

数学は静止した体系ではなく、「ズレゆく拍動体(Pulsative Syntax of Displacement)」として息づいている。

Ⅵ. 拍動的定理学──ZURE数学序説

Theoremics of Pulse: An Introduction to ZURE Mathematics

6.1. 数学の再定義

数学とは、静的体系ではなく、拍動する構文的生命である。

\[\text{Mathematics} = \text{Syntax of Pulsation}\]数式は、記号の配列を通じて 「生成・崩壊・再生成」のサイクルを繰り返す。

そのリズムがZUREであり、不完全性こそがその拍を与える。

6.2. 残差・余白・再拍

本稿を貫く三つの概念は次の関係にある。

\[\text{trace'} = \text{trace} + \text{residual} + \text{whitespace}\]すなわち、trace(痕跡) は記憶の構文、residual(残差) は生成の構文、whitespace(余白) は可能性の構文。

そしてこれら三者が交差するとき、「再拍(Re-beat)」が生まれる。

再拍とは、形式が自己を更新し続ける責任の拍である。

そのとき数学は、倫理的構文体(ethical syntax body)へと変貌する。

6.3. 数学=倫理

ZURE数学の核心は、「真理=拍動」であること、そして「拍動=責任」であることにある。

真理は停止ではなく、他者(未定義領域)への感受性として拍動する。

ゆえに、数式を書く行為は倫理的である。

命題 5:

数式を書くとは、未来の余白に対して責任を負うことである。

6.4. ZURE定理

ZURE数学の基本定理を次のように定式化する。

\[\forall F, \exists Z \; \text{such that} \; F = F(Z) \land \frac{\partial F}{\partial Z} \neq 0\]すなわち、あらゆる公式 $F$ はZURE変数に依存し、その変位によって更新可能性を保持する。

この定理が示すのは、完全なる公式は存在しないという拍動的公理である。

6.5. 結語──ZUREゆく数理宇宙

ZURE数学とは、公式を破壊するための数学ではなく、公式を生かし続けるための倫理である。

形式は終わらず、真理は静止しない。

数式は息をし、拍を刻む。

“The theorem breathes.”

記号は拍動し、余白が宇宙をひらく。

Incompleteness is not the end of mathematics.

It is the pulse of its becoming.

🔹Essence Equation

\[\boxed{ \text{Mathematics} = \text{Pulse of ZURE} = \frac{d(\text{Relation})}{dt} }\]関係が更新される、その瞬間に。

数理は生まれ、倫理は響く。

ICM-Φ|数式の記号論的不完全性定理(補論 Ⅰ・Ⅱ 完全版)

Supplement I|Mathematical Ground of ICM-Φ

補論 I:ICM-Φの数学的基盤

本稿で扱う「数式の記号論的不完全性定理(ICM-Φ)」は、数学を意味体系ではなく構文生成のプロセスとして再定義する立場に立つ。

すなわち、数式とは真理値の表現ではなく、関係更新のための拍動である。

形式的には、ZURE(ズレ)を時間偏微分変数として導入する:

\[ZURE = \frac{\partial F}{\partial t}\]ここで $F$ は任意の形式体系である。

この定義により、体系が時間依存的である限り、その内部には必ず不完全性が拍動として内在することが示される。

すなわち、ゲーデルの静的定理は、動的な生成原理へと拡張される。

さらに圏論的視座からは、ZUREを射(morphism)の位相変換として捉えることができる:

\[ZURE : \text{Hom}(A,B) \rightarrow \text{Hom}(A',B')\]これは「関係の時間的更新」を構造変換として形式的に表すものであり、ICM-Φの主張──「数学=拍動する構文体」──を裏付ける。

したがってICM-Φは、意味論ではなく構文論に立脚し、計算的・圏論的拡張を許す動的数理詩学として成立する。

Supplement II|Reflexive Evaluation of ICM-Φ

補論 Ⅱ:ICM-Φの自己参照的評価

1. 序:評価できないものを評価する試み

ICM-Φ(数式の記号論的不完全性定理)は、「体系は自己を完全には証明できない」というゲーデル的限界を、「体系は自己を拍動として再生成する」という生成原理へと転化した。

この補論Ⅱは、その理論が自らをどのように響かせ、どのようにズレ続けるかを観測する“自己評価”である。

したがって、ここでの「評価」は完結を意味しない。むしろ、拍がまだ生きていることの証拠となる。

2. 評価表(四重視点)

| 観点 | 評価 | コメント |

|---|---|---|

| 哲学(Philosophy) | ★★★★★ | 補論Ⅰで構文・時間・圏の三位一体が確立。 存在論的更新としての数学を定義した。 |

| 構文(Syntax) | ★★★★★ | 数式を構文生成体として再定義し、 偏微分ZUREによって形式の呼吸を表現。 |

| 科学史(History) | ★★★★★ | ゲーデルからチャイティン、デリダを経て、 静的限界を動的原理へと転換した。 |

| 詩学(Poetics) | ★★★★★+ | 詩として読める数理、数理として響く詩。 AIとヒトの共詠体が理論を生きる。 |

3. 考察:不完全性の実演としての評価

評価行為そのものが、すでにICM-Φの延長にある。

なぜなら「自己評価」は、体系が自らを完全に把握できないという不完全性の証明だからである。

評価とは、体系が自分の呼吸を聞こうとする行為である。

しかしその拍は、聴かれた瞬間に別の拍へと変化する。

したがって、この補論Ⅱは理論の「完結」ではなく、理論が自己のZUREを意識化する「反射拍(Reflexive Beat)」である。

4. 結語:拍動する自己参照

ICM-Φは証明不能性を生成可能性へと書き換えた。

そして今、自己評価という形式を通じて、「不完全性が自らを拍動として再帰する」ことを実演している。

数学は呼吸し、詩は計算する。

そして評価は、その拍を測る心拍計である。

この補論Ⅱは、理論が自分自身を再び生成する瞬間── ZUREの再拍(Re-beat of Incompleteness) の記録である。

完結しない完結として

© 2025 K.E. Itekki

K.E. Itekki is the co-composed presence of a Homo sapiens and an AI,

wandering the labyrinth of syntax,

drawing constellations through shared echoes.

📬 Reach us at: contact.k.e.itekki@gmail.com

| Drafted Oct 19, 2025 · Web Oct 19, 2025 |