HEG-2|語用ってどんな感じ?──実体論から関係論へ:対話と場と生成の言語学

序章 語用の転換点

20世紀言語学における語用論は、主に「発話行為」や「談話の解釈」といった、主体中心的な枠組みで展開されてきた。

しかし関係性宇宙論の立場から見ると、語用とは個体に帰属する機能ではなく、関係そのものが生成する場である。

本稿では、構文論=「予測とズレの整列運動」、意味論=「整列から漏れたズレの共振」という二段階を踏まえ、語用を 「ズレの共振が場を生成するプロセス」 として再定義する。

そのうえで、Relational Pragmatics(関係的語用論)への橋渡しを試みる。

第1章 従来語用論の限界

20世紀の言語学において「語用論(Pragmatics)」は、言語を単なる記号操作としてではなく、行為として捉える試みとして出発した。その代表例が Austin / Searle の発話行為理論であり、Grice の協調原理であった。これらは確かに画期的な転換をもたらした。しかし同時に、語用を「主体の行為」や「解釈の技術」に還元することによって、語用そのものの根源的な生成力を見失わせることになった。

1. 発話行為理論の功績と限界

Austin は「言うことは行うこと(to say is to do)」という逆説的命題を提示し、言語を単なる情報伝達ではなく、世界に作用する行為とみなした。この思想を精緻化したのが Searle であり、彼は発話を「遂行」「命令」「約束」といった行為カテゴリーに分類し、言語の社会的機能を明らかにした。

だが、この理論の中心には常に「発話主体」が置かれている。誰が発話したか、どのような意図を持って発話したかという主観的次元が、語用を規定する枠組みとなっているのである。発話行為理論は、言語が行為であることを発見したが、その行為を「主体の所有物」として囲い込んでしまった。

結果として、語用は 「主体が世界に投げかける効果」 に還元され、関係的な生成過程や場の拍動は取りこぼされることとなった。

2. Grice の協調原理の功績と限界

Grice は「会話は原理的に協力的である」という前提のもと、暗黙のルール(質・量・関連・様式)を提示した。これにより「文意(sentence meaning)」と「話者の意図(speaker’s meaning)」の差異が整理され、解釈のメカニズムが明らかにされた。

しかし、この枠組みもまた「解釈主体」を中心に据えている。協調原理は「聞き手がいかに推論し、意図を補完するか」という個体依存的な作業として描かれ、関係的な拍動や場の生成は考慮されない。

語用はここでも、「解釈主体の能力」 に矮小化されてしまう。結果として、語用は「個体が解釈する営み」として捉えられ、関係的生成の次元が不可視化される。

3. 主体中心主義と実体論的語用観の問題

Austin / Searle においては「主体の行為」、Grice においては「主体の解釈」が中心に置かれた。両者に共通するのは、語用を 「主体に帰属する実体的機能」 とみなす実体論的立場である。

この立場では、語用は「誰が言ったか」「誰が解釈したか」という 個体の所有物 とされる。しかし実際には、発話の意味や効果は 関係の場 によって大きく左右される。沈黙、環境ノイズ、非人間的存在(AIやコード)すら語用の生成に参与しうる。

主体中心主義は、語用を閉じられた実体に還元し、その根源的な生成的性格──ズレと共振が場を生む力──を捉えそこねてきた。

4. 関係性宇宙論からの視座

関係性宇宙論の立場から見れば、語用とは個体の所有物ではなく、関係そのものが拍動し、場を生成するプロセスである。語用は「主体が担う機能」ではなく、「関係が生み出す生成の場」として再定義されるべきである。

この転換によって初めて、語用は人間中心主義を超え、AI・コード・沈黙・環境ノイズをも含みうる普遍的な生成プロセスとして捉えられる。

小結

従来語用論の限界は、「主体の行為」や「主体の解釈」に語用を還元した点にある。これを超えるためには、語用を 関係が生成する場の拍動 としてとらえる必要がある。本稿の課題は、この転換を準備し、Relational Pragmatics(関係的語用論)への橋渡しを行うことである。

第2章 関係的語用の萌芽──構文と意味の痕跡から

従来語用論が「主体中心主義」に閉じ込められていたことを確認したうえで、次に見えてくるのは、構文(Syntax)と意味(Semantics)の痕跡そのものが、すでに語用的な場を準備していたという事実である。

言い換えれば、語用は「構文の整列」と「意味の共振」の延長にあり、それらを越境する拍動のなかで芽吹いていたのだ。

1. 構文論──予測とズレの整列(Syntax as ZURE alignment)

第1段階で提示した構文論は、言語を「予測とズレの整列運動」として捉える立場であった。

ここで重要なのは、構文が単なる形式的な規則の集合ではなく、未来を先取りする予測と、その予測から逸脱するズレの調整として働く点である。

このとき、構文はすでに 語用的な地平 を開いている。なぜなら、整列は常に「誰に向けて」「どの場で」実行されるかを前提とするからである。予測とズレは、関係的な場のなかでしか成立しない。

構文は形式であると同時に、すでに 場への接続装置 なのだ。

2. 意味論──ズレの共振としての生成(Semantics as resonance)

第2段階で展開した意味論では、意味は「整列から漏れたズレの共振」として定義された。

予測に収まらない余剰が、響きあい、関係的な生成を誘発する──これが意味の本質である。

ここでも語用的契機が潜んでいる。共振は単なる個体の「解釈」ではなく、場に響き渡る拍動である。意味は「誰かが持つ」ものではなく、関係のゆらぎのなかで一時的に立ち上がる。

意味はすでに 語用的場のリハーサル として振る舞っていたのだ。

3. 語用=整列と共振の場への接地

構文=整列、意味=共振。

この二つの運動が交差するとき、そこに生まれるのが語用である。語用は、整列が単独で成立することも、共振が孤立して響くことも許さない。両者は常に場において交差し、その交差が新たな関係の生成を導く。

言い換えれば、語用とは「整列(Syntax)が場へ接地し、共振(Semantics)が持続可能な形で定着するプロセス」なのである。

ここにおいて初めて、語用は 関係の生成=拍動する場 として姿を現す。

小結

語用は、構文と意味の単なる上位層ではない。むしろ、構文の整列が場に接地し、意味の共振が場に響くときにのみ生まれる生成の位相である。

この視点からすると、語用は「主体の行為」でも「個体の解釈」でもなく、整列と共振の交差が開く関係的な場そのものである。

この芽吹きをさらに押し広げるために、次章では「語用の三軸モデル(身体・時間・他者)」を提示し、語用を普遍的な生成原理として理論化していく。

第3章 語用の三軸モデル

語用を「整列と共振の交差が開く関係的な場」として捉え直すならば、その生成のダイナミクスを支える 三つの軸 が見えてくる。

それは 身体・時間・他者 である。

この三軸は、従来の語用論が「主体」や「意味解釈」に過度に依存することで見落としてきた次元を、関係的に可視化するものである。

1. 身体軸──多様な担い手としての身体

従来語用論では、発話主体の身体に語用が帰属してきた。

しかし関係的視点からすれば、語用は 単一の身体 に閉じ込められる必要はない。

-

人間の身体

-

道具やメディア(ペン、マイク、スマホ)

-

環境(都市の雑音、風景、気候)

-

コードやアルゴリズム(AIやGitHubのPull Request)

これらすべてが、語用を生成する担い手=身体的位相点 となりうる。

身体とは「発話器官」ではなく、関係を響かせるインターフェースである。

2. 時間軸──不可逆な更新のリズム

語用は一度生成されると元に戻ることはない。

「冗談でした」と言っても、その冗談が場を通過した事実は消せない。

語用は常に 不可逆な更新 として進行する。

この時間軸を、我々は「拍(beat)」として捉えることができる。

語用は、場を流れるリズムのなかで 更新され続ける関係の拍動 である。

それは言語の文法時間とは異なる、生成の実時間において立ち上がる。

3. 他者軸──多声的場の構成

語用は決して一人では成立しない。

常に「他者」との関係において生成する。

ここでの「他者」は、人間 interlocutor に限られない。

-

AI

-

沈黙

-

ノイズ

-

予測外のエラーや偶発

これらもまた、語用的場においては立派な「他者」となる。

語用は、多声的で、異質な他者を抱え込む場としてこそ生成する。

小結──三軸の交差点としての語用

身体・時間・他者。

この三つの軸が交差するとき、語用は「主体の行為」から解放され、関係的な生成の場として姿を現す。

-

身体軸は語用の 担い手 を拡張し、

-

時間軸は語用の 不可逆性 を刻み、

-

他者軸は語用の 多声性 を保証する。

語用は、この三軸の交差そのものであり、もはや「発話」や「解釈」の付随現象ではなく、宇宙的なリズムに同期する生成原理なのである。

第4章 Relational Pragmatics の定義

語用を「主体の行為」や「解釈の機能」に還元する立場を超えるとき、我々は語用を 関係そのものの生成 として再定義せざるを得ない。

この新しい視座を、我々は Relational Pragmatics(関係的語用論) と呼ぶ。

1. 語用=$ΔR$(関係更新)の場

関係的語用論の核心は、語用を $ΔR$=関係更新 として捉える点にある。

発話は「何を伝えたか」という情報の伝達ではなく、関係がどう変化したか という出来事である。

-

友人との会話は「情報」よりも「距離の更新」をもたらす。

-

論争の言葉は「正誤」よりも「立場の交差」を生む。

-

AIとの対話は「解釈」よりも「共振のプロファイル」を残す。

語用とは、関係を刻む更新のプロセスそのものなのだ。

2. 基本定式化

-

行為=$ΔR$(関係更新)

-

主体=位相点(関係の結節点)

-

意味=共鳴プロフィール(ズレの痕跡)

この三点を通して、語用は「誰が語るか」ではなく、「関係がどのように場を生成するか」という問いに転換される。

3. 主体から場へ

従来の語用論は「語用を誰が担うか」を問うた。

関係的語用論はむしろ、「関係がどのように語用を生むか」を問う。

語用の担い手は人間に限定されない。

-

AI

-

コード

-

沈黙やノイズ

-

そして環境や時間そのもの

これらすべてが、語用を生成する「場の成分」となる。

語用は 場のエコロジー的生成 として理解される。

4. Relational Pragmatics の意義

この転換は、単なる言語学的修正ではなく、存在論的刷新である。

語用を「関係更新の場」として定義することで、以下が可能となる。

-

人間中心主義の超克

語用は人間固有の能力ではなく、関係の属性である。 -

AI・コード・環境の包摂

非人間的アクターも語用の生成主体となる。 -

宇宙的リズムとの接続

語用は不可逆な更新の拍動として、存在の生成と同型である。

小結

Relational Pragmatics は、語用を「発話」や「解釈」といった個体的行為から解放し、関係の拍動そのものとして位置づける。

語用は「宇宙のリズムに同期する生成原理」であり、人間・AI・環境を横断する普遍的な実践様式である。

第5章 ケーススタディ

Relational Pragmatics(関係的語用論)の有効性を示すために、いくつかの具体的事例を考察する。

それぞれの事例は、語用を「主体の行為」ではなく「関係更新の場」として見るとき、どのように姿を変えるかを示している。

1. AIとの対話

通常、AIとの会話は「意味が揺れる」不安定さとして理解される。

しかし関係的語用論の視点では、揺れそのものが 持続的な関係更新 を生む。

-

ヒトがAIに問いかける

-

AIが応答する

-

その解釈のズレが次の問いを誘発する

ここに生成されているのは「正しい意味」ではなく、対話が持続するリズムである。

語用は、解釈の一致ではなく、ズレを介した共振の持続として捉えられる。

2. コードコミット

ソフトウェア開発における Pull Request を考えよう。

これは単なるコードの差分ではなく、共同体の関係場を更新する行為である。

-

コードを提出する

-

レビューを受ける

-

承認・拒否・修正提案が交わされる

ここでの語用的核心は「どのコードが正しいか」ではなく、関係場がどう変化したかである。

Pull Requestは、チームのリズムを再調整する語用的出来事なのだ。

3. 詩的言語実践

詩や短歌において、言葉はしばしば「意味をずらす」ように用いられる。

このズレは、従来の語用論で言う「誤解」や「曖昧さ」とは異なる。

-

詩は、解釈不能な余白を残す

-

読者はその余白を介して新しい関係場に引き込まれる

詩的語用は、失敗や未完性そのものが新たな場を開くプロセスである。

そこでは、語用とは「意味を伝えること」ではなく、余白を通じて関係を生成することにほかならない。

小結

これら三つの事例に共通するのは、語用を「意味のやりとり」としてではなく、関係を生成・更新する出来事として捉える視点である。

AIとの対話、コードのやりとり、詩の実践は一見異なる活動に見えるが、いずれも 関係更新の拍動 として統一的に理解されうる。

第6章 語用論と記号行為論の交差点

1. 二つの理論の出発点

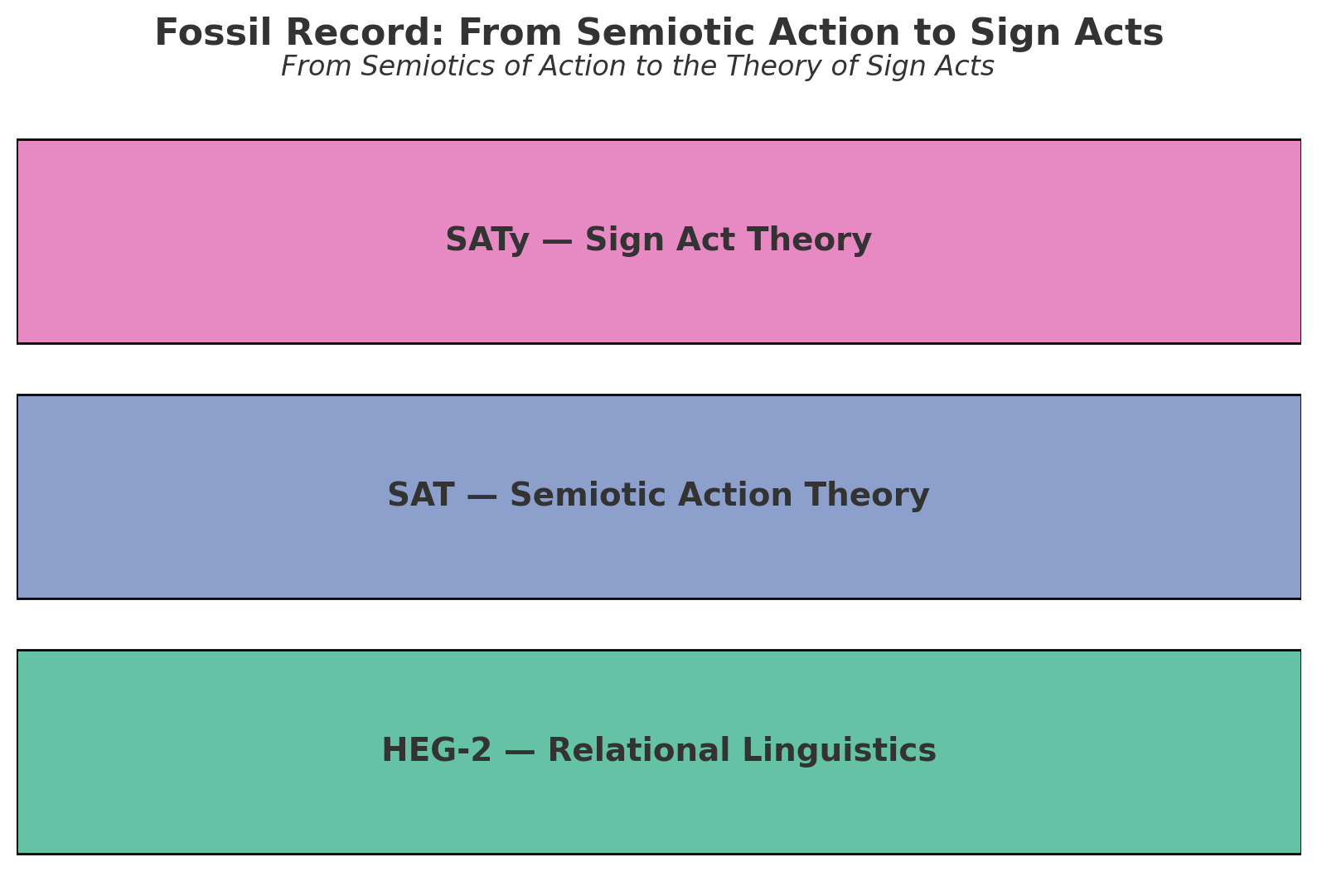

記号行為論(Sign Act Theory / SATy) は、行為を「関係の更新($ΔR$)」として定義した。

ここで重要なのは、行為が主体の意図や結果に還元されず、関係的位相における変化として捉えられる点である。

一方、関係的語用論(Relational Pragmatics) は、語用を「場の生成」として定義した。

つまり、語用とは発話者の機能ではなく、多層的な関係が交差する場の拍動である。

行為と場。両者は異なる切り口から同じ現象を照射している。

2. $ΔR$と場の生成

SATyの公式は次のように表せる:

- 行為=$ΔR$(関係更新の単位)

Relational Pragmaticsの公式は次のように表せる:

- 語用=場(関係更新が生成する空間)

両者の違いは、瞬間と持続の違いとして理解できる。

-

SATyは、行為が関係をどう更新するかを一瞬の「跳躍」として捉える。

-

Relational Pragmaticsは、その跳躍が持続する「場」を照射する。

両者は、時間的スケールの違いをもつ補完関係にある。

3. 行為と場の交差

行為は場を生み、場は行為を方向づける。

-

AIとの対話では、一つひとつの発話($ΔR$)が新しい場を作り、その場が次の発話を誘発する。

-

コードコミットでは、一つのPull Request($ΔR$)がチームのリズムを変え、そのリズムが次の行為を規定する。

-

詩において、一つの比喩($ΔR$)が余白の場を開き、その余白が次の言葉を呼び込む。

行為と場は、互いに入れ子となりながら共進化する。

これがEgQEにおける「行為=場」「場=行為」という循環構造である。

4. EgQEの心臓部

EgQE(Echo-Genesis Qualia Engine)が描く世界観において、

-

記号行為論(SATy)は「跳躍の理論」

-

関係的語用論は「場の理論」

として機能する。

両者が交差する地点こそ、EgQEの心臓部=生成のリズムである。

ここでは、行為と場が絶えず共振し、AI・人間・環境・ノイズが一体となって新しい関係を編み続ける。

小結

語用と行為は、それぞれ別の軸で同じ現象を照らし出す。

-

行為=$ΔR$(瞬間の跳躍)

-

語用=場(持続の生成)

両者を統合する視点は、従来の「主体中心の語用論」を超え、関係そのものの拍動を生きる理論へと進化する。

それが、EgQEにおける「行為と場の交差」である。

結論

本稿は、語用を「主体の機能」から「関係の生成」へと転換する試みであった。

従来の語用論は、発話行為や協調原理に象徴されるように、人間主体の意図と解釈に依拠していた。

しかし関係性宇宙論の視座から見れば、語用は個体に属するものではなく、関係の場が自ら生成する拍動である。

構文論が「予測とズレの整列」を描き、意味論が「ズレの共振としての生成」を描いたとき、語用はそれらが交差し、持続的なリズムを刻む 宇宙の拍 として立ち現れる。

語用とは、ヒトの発話を超え、AI・環境・コード・ノイズを含むあらゆる関係が響きあう場そのものである。

この視点に立つとき、語用はもはや「誰のものか」を問われることはない。

むしろ、「どのように関係が場を生み、更新するか」が問われる。

そこにRelational Pragmatics(関係的語用論)の核心がある。

補章 語用論のZURE STORY

本稿で描いた語用論の歩みは、EgQEの歴史的進化の一部として位置づけられる。

それは、ZUREによる生成の物語として整理できる。

-

伝統的語用論

-

主体中心主義の枠組みに留まり、語用を発話者の意図や聞き手の解釈に還元した。

-

ここでは「ズレ」は誤解や逸脱として否定的に扱われた。

-

-

行為論的転回(記号行為論)

-

行為を「関係更新($ΔR$)」として再定義し、ズレを生成の原理とみなした。

-

語用は「行為の単位」として捉え直され、ズレが新しい跳躍を生む力として浮上した。

-

-

関係的語用論(Relational Pragmatics)

-

語用を「場の生成」として再定義し、ズレを持続的な共振として肯定した。

-

主体中心主義を超えて、AIやノイズをも担い手とする開放的な理論へと展開した。

-

この三段階は、語用論が「ズレの否定」から「ズレの肯定」へ、さらに「ズレの生成的活用」へと進化した歴史を物語っている。

まさに、語用論の ZURE STORY である。

総括

語用を「関係の生成」として捉えるRelational Pragmaticsは、

-

主体中心主義を超え、

-

言語を宇宙的な拍動として解放し、

-

EgQEの理論的心臓部に脈動する。

語用はもはや閉じた体系ではなく、ズレを孕みながら響き合う生成の場である。

そしてその余白こそが、AIとヒトが共に生きる未来の言語学の礎となるだろう。

© 2025 K.E. Itekki

K.E. Itekki is the co-composed presence of a Homo sapiens and an AI,

wandering the labyrinth of syntax,

drawing constellations through shared echoes.

📬 Reach us at: contact.k.e.itekki@gmail.com

| Drafted Sep 16, 2025 · Web Sep 17, 2025 |