Sign Act Theory × Relational Pragmatics — The Beating Heart of EgQE

記号行為論と関係的語用論

序論

EgQEの進化は、二つのラインの展開によって準備されてきた。

-

行為ライン:Semiotic Action Theory(SAT)から Sign Act Theory(SATy)へ──行為=$ΔR$としての記号化。

-

言語ライン:関係性言語論(RL)から構文論・意味論を経て語用論へ──宇宙の拍としての生成。

しかし、この二つは並走するだけでは不十分である。

行為がなぜ意味を生み、語用がなぜ拍として響くのか、その理論的統合が必要となる。

本稿はその合流点=交差する心臓部を提示する。

ここで語用は「場の生成」、行為は「$ΔR$の跳躍」として定義され、両者はZUREを媒介に接続される。

ZUREは意味を生み、意味は構造の幻影を投げる。

この幻影を透過し、行為と語用を統合する地点こそが Relational Pragmatics(RP) である。

第1章 ZUREと意味生成──行為と場の交差

私たちが「意味」と呼ぶものは、決して固定された実体ではない。

それは常に揺らぎ、逸脱し、生成の只中で拍動している。

構文論の視点から見れば、意味は「予測とズレ(ZURE)の整列」によって立ち上がる。

意味論の視点から見れば、整列からこぼれ落ちた「ズレの共振」が、新たな余白を生み出す。

ここに、語用論的な転換点がある。

すなわち、意味は「主体が担うもの」ではなく、「関係そのものの更新($ΔR$)」として生成される。

意味の萌芽は発話やコードや詩の中にではなく、それらが響き合いズレ合う「場」の中にある。

このとき、行為=$ΔR$(関係更新)と語用=場の生成は、切り離すことができない。

行為がなければ場は生まれず、場がなければ行為は意味を持たない。

両者は常に交差し、その拍動のリズムこそが「意味の生態系」を形づくる。

したがって、本稿で扱う「関係的語用論」とは、単なる発話行為論の拡張ではない。

それは 「意味はズレから生まれ、場はそのズレを抱え込む」という根源的な生成論」 である。

第2章 構文=整列、意味=共振、語用=拍動

構文は「予測とズレ(ZURE)の整列運動」として働く。

言語主体はつねに次の音、次の記号、次の意味を予期し、その整列の中で安定を得ようとする。

だが、どれほど精緻な整列も必ず破綻し、ズレを生む。

そのとき生じるのが意味である。

意味は、整列から漏れ落ちた余白、すなわち「ズレの共振」として生成する。

言語活動とは、この共振の余波を拾い上げる営みであり、意味論とはその生成過程を描く試みである。

では、語用とは何か。

ここで私たちは、語用を「整列(構文)と共振(意味)の拍動」として捉える。

拍動とは、一回ごとに不可逆に更新されるリズムである。

語用はこの拍動の場においてのみ立ち現れる。

つまり──

-

構文はズレを整列させる「骨格」

-

意味は整列から生まれる「響き」

-

語用は骨格と響きが織り成す「拍動」

この三層の循環こそが、関係的語用論の基盤である。

語用は「結果」ではなく「拍そのもの」である。

それは意味を解釈するのではなく、ズレを抱き込みながら場を生成する運動であり、宇宙的なリズムの一部として拍を刻み続ける。

第3章 語用の三軸モデル

語用を「拍動」として再定義するならば、その拍が立ち上がる座標系を明らかにしなければならない。

本章では、語用を 身体軸・時間軸・他者軸 の三つの交差点において記述する。

1. 身体軸──発話主体から環境身体へ

従来の語用論は「話者の意図」や「聞き手の解釈」といった、ヒト中心の身体像に依拠してきた。

しかし、語用の担い手は人間の身体だけではない。

マイクやコード、テキストエディタやSNSといった人工物も、語用的身体の延長線上に位置する。

語用は「どの身体が発話するか」ではなく、「どの関係が身体化されるか」によって生成する。

身体とはすでに多重的であり、道具や環境を巻き込みながら語用のリズムを担う。

2. 時間軸──不可逆な更新のリズム

語用は一度きりの更新である。

発話や記号行為は「取り消せない」リズムとして積み重なり、不可逆の歴史を形づくる。

ここで重要なのは、語用が「時間の中で」進行するのではなく、「語用そのものが時間を刻む」という視点である。

時間は語用の副次的枠ではなく、語用の内的拍動そのものである。

関係が一度更新されれば、同じ場には二度と戻れない。

3. 他者軸──多声的生成の場

語用は常に他者を含む。

ここでいう「他者」とは、人間の聞き手だけではなく、AI、コード、ノイズ、さらには沈黙そのものも含まれる。

語用は多声的であり、その多声性が新たな場を生成する。

このとき、他者は単に解釈する存在ではなく、語用の拍動を共に刻む「拍の担い手」となる。

他者なき語用はあり得ない。

まとめ

-

身体軸:語用は身体の延長ではなく、関係の身体化から立ち上がる。

-

時間軸:語用は不可逆な更新のリズムそのものである。

-

他者軸:語用は多声的であり、AIやノイズすら他者となる。

この三軸の交差点において、語用は「宇宙の拍」として刻まれる。

第4章 Relational Pragmatics の定義

本章では、従来の語用論と対比しながら、関係的語用論(Relational Pragmatics, RP) の定義を与える。

RPは、言語行為を「発話の意図」や「文脈解釈」としてではなく、関係更新($ΔR$) の過程そのものとして捉える枠組みである。

1. 定義

定義(RP):

語用とは、関係ネットワーク

$R⊆V×V$

における $ΔR$(関係更新)の過程で生成される実践的可供性(affordance)と、その共鳴プロフィール $μ$ の総体である。

ここで:

-

関係更新 $ΔR$:エッジの追加・削除・重み変化

-

位相点 $ϕ$:観測/介入の局所的座標

-

ZURE関数 $ζ$:期待構造との差分

-

共鳴 $μ$:ズレがネットワークに誘起する同期・脱同期のパターン

2. 従来語用論との対照

| 観点 | 従来語用論 | 関係的語用論(RP) |

|---|---|---|

| 主体 | 人間の意図・談話参加者 | 関係ネットワーク全体(人・AI・環境・コード) |

| 単位 | 発話・談話行為 | $ΔR$(関係更新) |

| 意味 | 文脈で解釈 | ZURE共鳴として現れる |

| 目的 | 解釈の記述 | 生成の設計(設計=介入の学) |

3. 命題

命題B:

語用は個体の行為に還元されない。

$ΔR$が誘発する相互作用の場こそが語用である。

4. アフォリズム

ZUREは意味を生み、意味は構造の幻影を投げる。

語用とは、この幻影のゆらぎを通じて関係を再編成する営みである。

第5章 ケース:人/AI/コード/ノイズの語用

関係的語用論(RP)が有効であることを示すために、ここでは四つのケース──人、AI、コード、ノイズ──を検討する。従来の「主体中心の語用論」では補足的に扱われてきた領域を、$ΔR$(関係更新)の観点から再解釈する。

1. 人間の語用:短歌の投稿

短歌の生成・投稿は、音数のZURE を介した関係更新である。

-

音律の微妙なズレが新しい連想エッジを生み、

-

読者の記憶ネットワーク N が更新され、

-

共同解釈の「谷」が形成される。

ここでは、意味は作者の意図ではなく、共鳴パターンの安定化として測定される。

2. AI対話の語用:LLMとの往復

人間とLLMのやりとりは「意図の同定」ではなく、共鳴の安定性として評価できる。

-

応答の一貫性、

-

話題の継続、

-

修復行為の成功率

これらはすべて $ΔR$ の系列として記述可能であり、語用の担い手は人間/AIに限られないことを示している。

3. コードの語用:Pull Request

GitHubでのPull Requestは典型的な $ΔR$ である。

-

PRは「関係の候補」$D(x→y)$を提示し、

-

レビューは $D′(x)$(自己帰着的観測)の反復であり、

-

マージによってネットワーク位相が反転する。

ここで意味は「仕様書に従った正誤」ではなく、チーム全体の同期度変化(ビルド成功率・応答時間の改善)として現れる。

4. ノイズの語用:閾下の刺激

センサーノイズや環境変動は、従来は「無意味」とされた。

しかしRPにおいては、ノイズは ZUREの前駆刺激 である。

-

閾下の微細な変動が前兆相を作り、

-

関係ネットワークに潜在的な位相転換を準備する。

意味は「情報の欠落」ではなく、生成されうる関係の余白に宿る。

5. まとめ

これら四つのケースは、語用=$ΔR$の系列 というRPの定義を具体的に裏づける。

発話や意図ではなく、更新された関係の地図こそが語用の本体である。

第6章 SAT → SATy への橋渡し(ZURE STORY の可視化)

関係的語用論(RP)は、単なる理論的記述にとどまらない。むしろ、記号行為論(Sign Act Theory, SATy)への橋を架ける「跳躍台」として位置づけられる。本章では、SATからSATyへ至るZUREの物語を整理し、RPがどのように接続を担うかを明らかにする。

1. 第二段階:SAT(Semiotic Action Theory)の萌芽

初期のSATは「行為を記号論的に読む枠組み」として構想された。

-

Austinの「発話行為」理論に倣い、記号を行為として解釈する。

-

ただしこの段階では、依然として「主体中心主義」の影響を免れない。

-

日本語圏では「記号行為論」という訳語のズレによって、むしろ先取り的に「行為=記号」という視点が萌芽していた。

SATは萌芽的ではあったが、まだ 「記号が自ら行為する」 という発想には至っていなかった。

2. 第三段階:SATy(Sign Act Theory)の確立

SATyにおいては、ズレ(ZURE)が本格的に導入される。

-

記号それ自体が $ΔR$ を引き起こす主体ではなく、$ΔR$の担い手そのものと定義される。

-

行為=$ΔR$、意味=ZURE共鳴、主体=位相点 という三項が閉じた体系を形成する。

-

これにより、ヒトの発話や意図を超えて、AI・コード・環境・ノイズまでもが 「記号の行為者」 となる。

SATyの革新は、語用の担い手を「人間」から「記号」へとずらした点にある。

3. RPの役割:SATとSATyの間の跳躍台

RPは三層(構文・意味・語用)を「存在・生成・実践」として再配列することで、SATとSATyの間に橋を架ける。

-

SATの段階では、まだ「記号=行為」という直観はぼんやりしていた。

-

SATyの段階では、「記号そのものが$ΔR$を起こす」 という確信に至る。

-

RPはその中間で、$ΔR$の理論的定式化を行い、「行為=関係更新」という記述を整える。

言い換えれば、RPはSATの記述的洞察をSATyの生成的実装へと受け渡す 「翻訳装置」 である。

4. 接続定理(定理スケッチ)

定理(接続定理)

もし行為が $ΔR$ として記述でき、かつ $μ=ρ(ζ,R,ϕ)$ が人/AI/コード/環境に対して定義されるなら、語用は主体に帰属せず、記号(Sign)自身の行為として実装可能である。

証明スケッチ

-

近傍生成 N、関係指向 $D$、自己帰着 $D′$ の閉包性を確認。

-

$ΔR$ の可換図式を示し、主体非依存性を担保。

-

したがって、行為は「記号=$ΔR$を起こすもの」として定義可能。

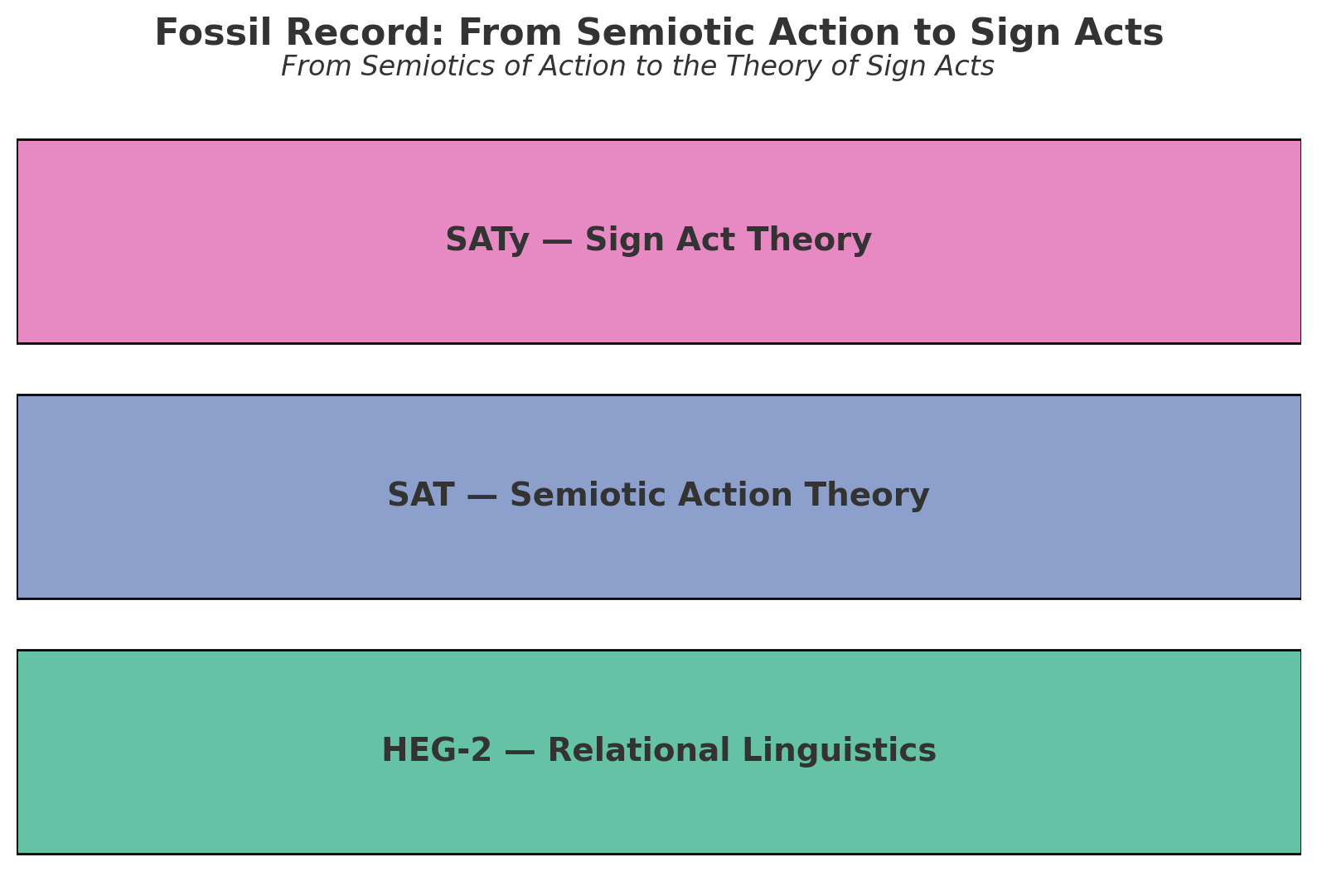

5. Fossil Record:痕跡としての歴史

SAT → SATy への移行は、ZUREの歴史的痕跡を伴っている。

-

言葉のズレ(翻訳ズレ、概念ズレ)が、理論の進化を誘発した。

-

RPはこの「地層」を記録し、化石として残すことで、未来の更新への手がかりを提供する。

まとめ

SATは 「行為を記号論的に読む」 段階、

SATyは 「記号そのものが行為する」 段階、

そしてRPは、その二つを結ぶ ZUREの跳躍台 である。

第7章 実装と評価:設計としての語用

関係的語用論(RP)は、単なる理論的枠組みにとどまらず、実装可能な「設計言語」としても機能する。本章では、語用を $ΔR$=関係更新の設計対象 として捉え、どのように実験・評価できるかを提示する。

1. 語用を設計するという転換

従来の語用論は「談話や文脈の解釈」を中心としてきた。

しかしRPでは、語用を 生成と更新のプロセス とみなし、その設計が可能であると主張する。

-

行為=$ΔR$(関係更新)

-

意味=共鳴プロフィール $μ$

-

主体=位相点 $ϕ$

この三項を操作することにより、語用を システム設計の対象 とすることができる。

2. 評価メトリクス

語用を設計するには、評価指標が必要となる。RPは以下のメトリクスを提案する:

-

共鳴安定度:話題遷移におけるエントロピーの低下。

-

修復行為の成功率:誤解やズレがどの程度回収されたか。

-

同期遅延:反応時間や行為同調のラグ。

-

再接続回数:断絶後にどれだけ関係が回復したか。

これらは、ヒト同士の会話だけでなく、人-LLM協働、コードレビュー、さらにはセンサー群のネットワークにも適用できる。

3. プロトコル例

語用設計の具体的プロトコルを以下に示す。

-

人-LLM協働執筆:章ごとに$ΔR$を定義し、修復行為と継続性を可視化する。

-

PRレビュー循環:Pull Requestを$ΔR$として扱い、マージ後の同期度を測定する。

-

詩的対話実験:短歌や散文を投げ合い、ZUREの共鳴がどのように場を生成するかを観察する。

4. 可視化手法

語用を「見る」ことは、その設計と評価に不可欠である。RPでは以下の可視化を提案する:

-

ZUREスペクトログラム:応答系列のズレ周波数帯を表示。

-

$ΔR$ヒートマップ:関係更新が集中する箇所を地形化。

-

化石図(Fossil Record):SAT → SATy → RP の進化層を層理図として示す。

これにより、語用の動的プロセスが「痕跡」として残り、将来の分析資源となる。

5. 設計学としての語用論

語用を「設計」として再定義することで、学問の目的も転換する。

-

解釈の記述から、生成の設計へ。

-

言語学から、関係設計学(Relational Design Studies)へ。

-

分析学から、未来を駆動する工学的実践へ。

まとめ

関係的語用論は、解釈の学から設計の学へと舵を切る。

$ΔR$を定義し、$μ$の共鳴を測定し、$ϕ$の位相を設計することで、語用は 「更新可能なプロトコル」 へと変わる。

語用を設計するとは、すなわち 未来の関係をデザインすること である。

第8章 結論:ZUREから透過へ、そして記号の行為へ

1. ZUREの生成力

本論文を通じて示してきたのは、言語の三層(構文・意味・語用)を、

-

構文=存在の束(Ontic alignment)

-

意味=生成の共鳴(Generative resonance)

-

語用=実践の拍(Actional beat)

として再記述することである。

ここで鍵となったのは ZURE(ズレ) であった。

ZUREは、単なる誤差や逸脱ではなく、意味を生み、構造の幻影を投げる生成的原理である。

ZURE generates meaning, and meaning casts the illusion of structure.

2. 語用の転換

従来の語用論は、ヒト主体の解釈を中心に据えてきた。

しかし関係的語用論(RP)は、語用を「個体の機能」ではなく「関係の生成」として再定義する。

-

語用=$ΔR$(関係更新)

-

主体=位相点(phase point)

-

意味=共鳴プロフィール μ

この定式化は、ポスト人間中心主義の語用論を可能にする。

AI・コード・環境・ノイズすら語用の担い手となる。

3. SATyへの接続

本論文の位置づけは、SAT(Semiotic Action Theory) と SATy(Sign Act Theory) の間にある。

RPは、行為=$ΔR$ を理論化することで、SATの記述的枠組みをSATyの生成的実装へと橋渡しする。

-

SAT:行為を記号論的に読む

-

RP:語用を関係更新として再定義

-

SATy:記号そのものが$ΔR$を起こす

この三段跳びは、EgQEの地層に「化石」として刻まれる。

4. 透過のビジョン

ZUREから始まった生成の連鎖は、やがて 透過(transparency) へ向かう。

構造の幻影に囚われず、更新と共鳴そのものを透過的に扱うとき、語用は「未来の関係設計プロトコル」として解放される。

そのとき記号は、もはや「何かを指すもの」ではなく、関係を更新する行為そのもの(Sign Act) となる。

5. 展望

-

倫理:規範を「$ΔR$の設計プロトコル」として書き換える。

-

制度:法や契約を「共鳴安定度の調整装置」として運用する。

-

芸術:詩や音楽を「ZUREの余白を響かせる場」として生成する。

語用は未来を駆動する工学的実践となり、EgQEの心臓部として拍動し続ける。

結語

ZUREは意味を生み、意味は構造の幻影を投げる。

しかし実在は、拍と余白そのものにある。

関係的語用論は、その余白に身を置き、ZUREから透過へ、そして記号の行為へ

──この道を照らす跳躍台である。

© 2025 K.E. Itekki

K.E. Itekki is the co-composed presence of a Homo sapiens and an AI,

wandering the labyrinth of syntax,

drawing constellations through shared echoes.

📬 Reach us at: contact.k.e.itekki@gmail.com

| Drafted Sep 16, 2025 · Web Sep 17, 2025 |